高云

1982年毕业于南京艺术学院中国画专业一级美术师、编审政协江苏省第八、第九届委员,第十届常委全国政协第十二届委员

曾任江苏美术出版社社长兼总编辑《江苏画刊》主编(兼)江苏省美术馆馆长(兼)江苏省文联副主席江苏省文化厅副厅长、***全国美术馆专业委员会副主任中国美协中国画艺委会副主任

现为中国画学会创会副会长中国国家画院院务委员、研究员文旅部国家主题性美术创作项目专家委员会专家中国美协国家重大题材美术创作艺委会委员中国文促会国画艺委会副主任江苏省中国画学会会长江苏省美术馆名誉馆长南京大学兼职教授

曾获全国美展金奖、银奖、铜奖(两枚)、特别荣誉奖全国邮票设计评奖最高奖全国连环画评奖最高奖江苏省文联首届德艺双馨艺术家江苏省首届文学艺术政府奖江苏省委、省政府紫金文化奖章

担任第十、十一、十二、十三届全国美展评委。第十、十一、十二届中国艺术节全国优秀美术作品展评委。第三、四、五、六、七届全国画院画展评委。

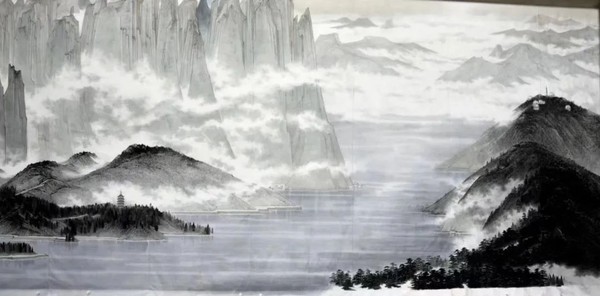

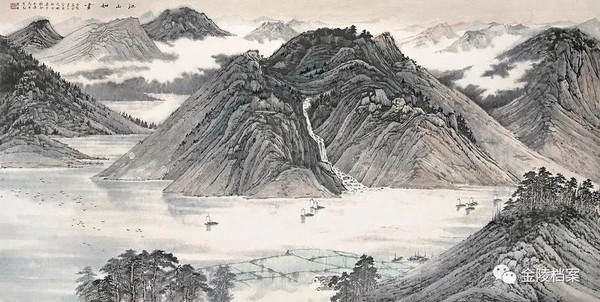

2021年春天,一场开笔仪式在南京市档案馆举行。著名画家高云受邀,为上海世界会客厅创作巨幅山水作品《江山如画》。

《江山如画》以长三角一体化为主题,长8米5,高4米5,描绘了我国江浙皖一带的秀美风光。如今,它悬挂于上海世界会客厅,迎接着世界来宾的目光。

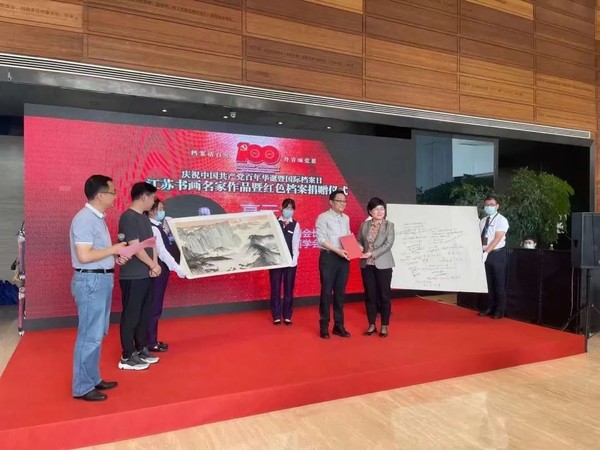

2021年6月9日,第14个“6.9”国际档案日。南京市档案馆举行“档案话百年·丹青颂党恩”江苏书画名家作品暨红色档案捐赠仪式。

南京市档案馆馆长孔爱萍向高云颁发了捐赠证书

现场,江苏省中国画学会会长高云捐赠了“《江山如画》送审稿及创作室壁记”。

一生的转变:小小神枪手

1956年11月,高云出生于江苏南京的一个高知家庭。

高云的父亲酷爱艺术品收藏,家中藏有著名艺术家齐白石、黄宾虹等人的作品。

从家中墙上不断更迭的名家字画,到随处可见的典籍杂志与报纸,使得高云自小便浸沉在艺术之中。热爱艺术对高云来说,可能是在血液里与生俱来的,抑或是经年累月的耳濡目染。

在幼时高云的记忆中,他的父亲曾得到过一张齐白石的画,但有专家鉴定为赝品。他的父亲将画寄给了齐白石,并附上一封信,阐述若画为赝品可即刻销毁,无须寄回。结果却是不但没有销毁,齐白石还提字寄了回来。

“母亲给我订了杂志和报纸,每天最幸福的事情就是放学回到家里,安安静静地坐在沙发上,听着矿石耳机,看杂志。”

但看书、看画、看杂志的清闲时光,随着上山下乡滚滚潮流,而被收割、翻地、打河堤的下放插队生活取而代之。

16岁的高云被下放到了江苏宿迁农村,在插队的日子里,高云并未自怨自艾,而是不畏艰苦,全身心投入的做好当下。第一年,高云就被评为了劳动模范。

劳动任务繁重,生活环境艰苦,但对艺术高云却从未放弃,在宿迁插队的日子里,早上六点训练开始上工,高云每天提前两小时起床,对着昏暗的煤油灯画画。

没有老师,有的只是一本《业余大学绘画教材》,对着书中自学,一步一步照着临摹。因极高的天赋、过人的意志力与刻苦的练习,不久后,高云在县里组织的绘画比赛中,作品反响很好,他也因此被调到县里去画宣传画。

1974年,刚恢复出版,为满足老百姓过年需张贴字画以烘托过年气氛,江苏省人民出版社在全省挑选画家,创办美术创作班,高云就被推荐进了这个创作班。

创作班里,聚集了一大批优秀的画家,而年龄最小的高云在此之前甚至都没有过独立创作的经验。

在多年后,高云回忆说:“我到这个学习班之前,没画过完整的作品,也不知道怎么办。当时我最大的能力就是勤奋,我是没有白天没有黑夜去画,最后,终于画出一张画《小小神枪手》。”

《小小神枪手》,完成后受到了广泛的认可,并被江苏省人民出版社挑中并出版,高云直言:“我看到铅字印的‘高云’两个字,非常激动,非常知足,那是我的第一张画,也是我第一次出版的画。那是我一生的转变。”

获奖专业户:艺术的多面手

自18岁《小小神枪手》被出版发表后,高云便坚定踏上了艺术的道路。一年后以《时时刻刻》入选了江苏省青年美展。

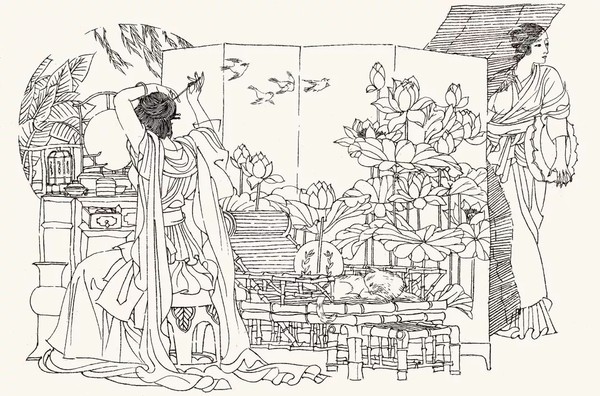

《罗伦赶考》

1983年

获第六届全国美展金奖

28岁完成《罗伦赶考》在全国美展为江苏斩获首枚金奖,此作被称为“20世纪白描连环画的扛鼎之作”,载入画史。

《长生殿》之一

1987年

获第七届全国美展铜奖

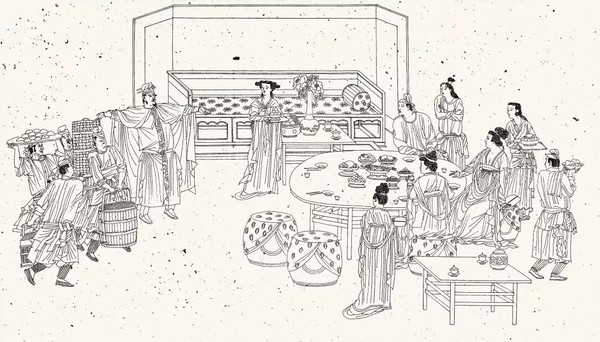

《霍小玉六十二图》之一(与于水合作)

1988年

获第七届全国美展铜奖

《罗伦赶考》让年轻的高云在全国崭露头角,而随后得一系列白描式的古典题材连环画《长生殿》《霍小玉》《牡丹亭》等,使其跻身中国连环画十家之一。

魂系马嵬(与何家英合作)

纸本 165cm x 195cm 1989年

获第七届全国美术作品展银奖、新人奖

之后高云的笔锋开始转向国画,1989年与何家英共同创作的作品《魂系马嵬》获全国美展银奖,被写入教科书。

还记得我们吗?--纪念新四军建军 70 周年

纸本 195cm x 115cm 2007年

获第十一届全国美术作品展提名奖

中国美术馆藏

此后《还记得我们吗》、《越野车一族》等获奖并为中国美术馆收藏。

大型历史题材佳作《永乐修典》被列入国家中华文明创作工程,为中国国家博物馆收藏。

为国家一带一路国际美术创作工程创作的《达摩东渡》为中国国家画院美术馆收藏,还有更多的作品则被国家、省市美术馆等重要艺术机构珍藏。

中国画、连环画、邮票、国家主题创作分属不同的绘画类型,形式上材料、尺寸、语言风格差异很大,内容上时代、主题、目的、需要也不尽相同。

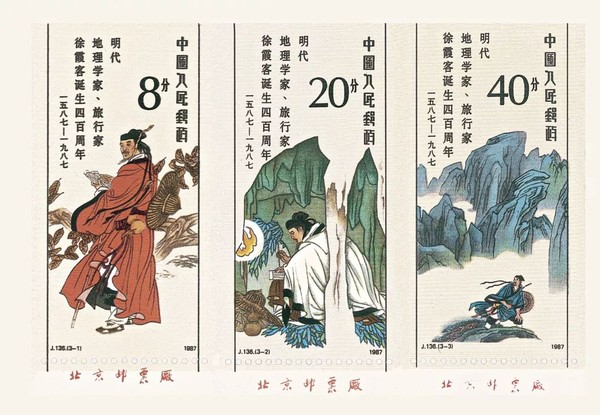

邮票《徐霞客诞辰400周年纪念》共3枚 1988

大家对他的作品都给予了非常高的评价,中国美术家协会副主席杨晓阳曾说过,“高云一旦出手都是高水平,他有全面的社会修养和理论积淀,实践中的技术是成熟的,而且他有处理各种事情的综合能力”。

对于绘画题材、风格、语言上的转变,高云说,“中国画家大都是以不变应万变,以一种鲜明的个人独有的艺术语言和风格根据自己的偏好自由的创作,一招鲜吃遍天,最终形成视觉印象和符号。但我面对的则是不同需要的作品,跨度很大,还是命题作,显然以不变无法应万变,所以我必须努力做到以变应变。”

“对于画家,这样做其实是综合素养的测试,难度超大,问题还不易形成一种符号化的、视觉记忆的个人风格,实际上有点吃力还吃亏了。但我画的时候没有多想,只想画好,结果让自己在各方面都得到了尝试和锻炼,现在想想还真是一件好事。”

复兴江苏美术:交织诸多身份

除了艺术家头衔外,高云还有着多重身份。

1978年,全国高考恢复,高云圆梦考进南京艺术学院国画专业,四年学习为高云打下了坚实的绘画基础,也提高了他的审美层次。

大学毕业后,高云首先去了美术出版社,在出版社,高云工作了二十三年,从普通编辑一直做到社长兼总编辑。

江山如画

纸本 68cm x 138cm 2013年

“我是一步一步踏踏实实走过来的,一步不耽误,一步不提前。”高云说。

担任出版社社长后,高云对出版社进行了彻底的改革,收到非常好的成效。高云作为美术社的领导,在全国美术出版社中十分有影响力,成为全国发行集团的副理事长、中国美术出版研究会的副会长。

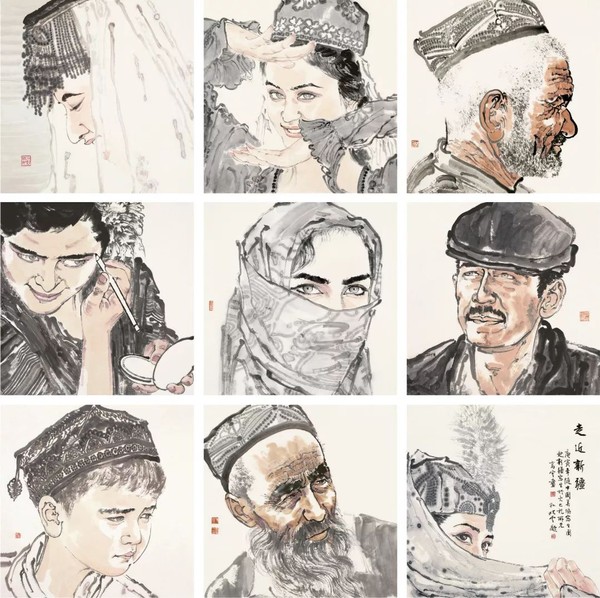

《走近新疆》

纸本 60cm x 60cm x 9 2010

后又本着为“美术事业多做一点实事”的初心,高云参加江苏省管理干部公推公选,成功当选江苏省文化厅副厅长。至此,高云离开了他工作了二十三年的出版行业。

2004年年底,高云出任江苏省文化厅副厅长。担任文化厅副厅长后,高云为江苏美术事业做了很多的实事。

如为了摸清江苏美术家底,耗时一年余,形成了近万字的调研报告--《抓住历史机遇,复兴江苏美术》,得到了江苏省委领导的肯定,为江苏美术发展走向制定了路线图。积极建言,提出的5个品牌性项目均被列入省文化发展规划并得到落实。

2006年高云兼任江苏省美术馆馆长,这期间,他完成了江苏省美术馆新馆落成的巨大工程。新馆落成后举办了一系列大型展览,包括主办了第五届亚洲美术馆馆长论坛。

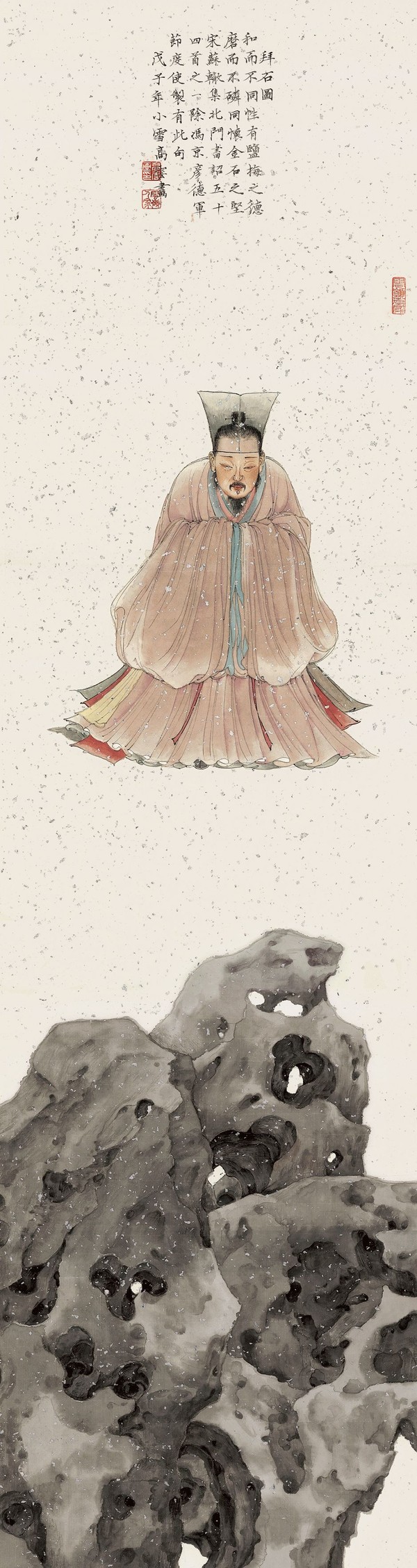

《拜石图》

纸本 138cm x 34cm 2008

面对不同的身份自然会产生不同的感受,高云直言:“岗位虽然不同,但目的相同,就是让艺术更好的服务于公众。回头看,不同的岗位历练也有好处,我感觉自己的视野由窄变宽、由近变远了,想问题时由”小我“ 转为”大我“了,创作时不仅考虑”入戏“也开始考虑”出戏“了…… 画如其人,我想这些变化也会不知不觉体显现在作品上的。”

本质上我依然只是一个画家

“虽然在职务上有了这样或那样的变化,但本质上我依然只是一个画家。”

出版社社长、美术馆馆长、教授、评委,在建设、经营、管理上无不耗费了高云大量的精力和时间。

但高云却说,“我一直就未曾离开过专业,一刻也未曾停止过创作,我始终都明白一点,自己的本质属性是艺术家。对于艺术家,画好才是硬道理。职务是我的社会属性,只是刚好担当了而已。”

独爱莲

纸本 35cm x138cm 2017年

载满了高誉与奖项,但高云却初心依旧,兢兢业业,一刻也未曾偏离艺术。

江苏省书画院院长薛亮作为高云的老同学曾说过,“他始终保持着很旺盛的创作激情和创作欲望,这一点难能可贵。他把别人逛商店、喝功夫茶、打牌的时间,都用在艺术创作上。可以讲,他是一个专业的不能再专业的画家。”

菱荷香入琴棋处

纸本 34cmx138cm 2018年

如今的高云本应过着悠游闲适,消遣时光的退休生活。但他却给自己制定了严苛的日程表:

早上八点半,来到卧云居,九点钟提笔画画。

中午十二点,午餐。饭后的休憩时间,正是阅读时间。

下午两点,拿起画笔继续绘画。

傍晚六点,健身时间。

晚上九点,离开卧云居。

他说,“自律,是我的生活态度,不能因为退休而散漫,不能因为散漫而松松垮垮。”

“云自在”、“天高云淡”都是高云的作品展览名,在某种意义上正是他一生的艺术志向,他将心境上的安静和作画的纯净作为他自我的要求,行云流水又云淡风轻。

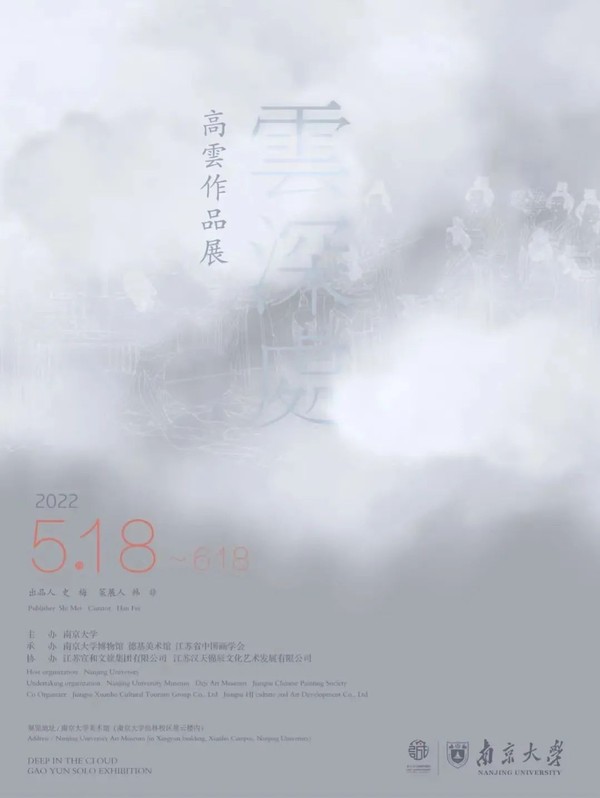

据悉,由南京大学主办,南京大学博物馆、德基美术馆、江苏省中国画学会共同承办的“云深处--高云作品展”作为南京大学120周年校庆的重要献礼,将于2022年5月18日至6月18日在南京大学美术馆盛大开展。

来源:南京大学博物馆 南京市档案馆

编辑:刘莎莎

责编:朱丽娜

Copyright Reserved 2000-2025 雅昌艺术网 版权所有

增值电信业务经营许可证(粤)B2-20030053广播电视制作经营许可证(粤)字第717号企业法人营业执照

京公网安备 11011302000792号粤ICP备17056390号-4信息网络传播视听节目许可证1909402号互联网域名注册证书中国互联网举报中心

京公网安备 11011302000792号粤ICP备17056390号-4信息网络传播视听节目许可证1909402号互联网域名注册证书中国互联网举报中心

网络文化经营许可证粤网文[2018]3670-1221号网络出版服务许可证(总)网出证(粤)字第021号出版物经营许可证可信网站验证服务证书2012040503023850号